はじめに

TRPGシナリオシートエディターは、お洒落で読みやすいシナリオシートを簡単に作成できる、Webエディターです。私がほしい機能を詰め込んで誠意制作中となります。

このエディターの特徴

1. ブロック積み上げ方式の直感的な編集

セクション、ブロック、サブブロックを積み木のように組み合わせてシナリオを構築。それらは並び替えも可能で、構造化された美しいシナリオシートが自然と出来上がります。

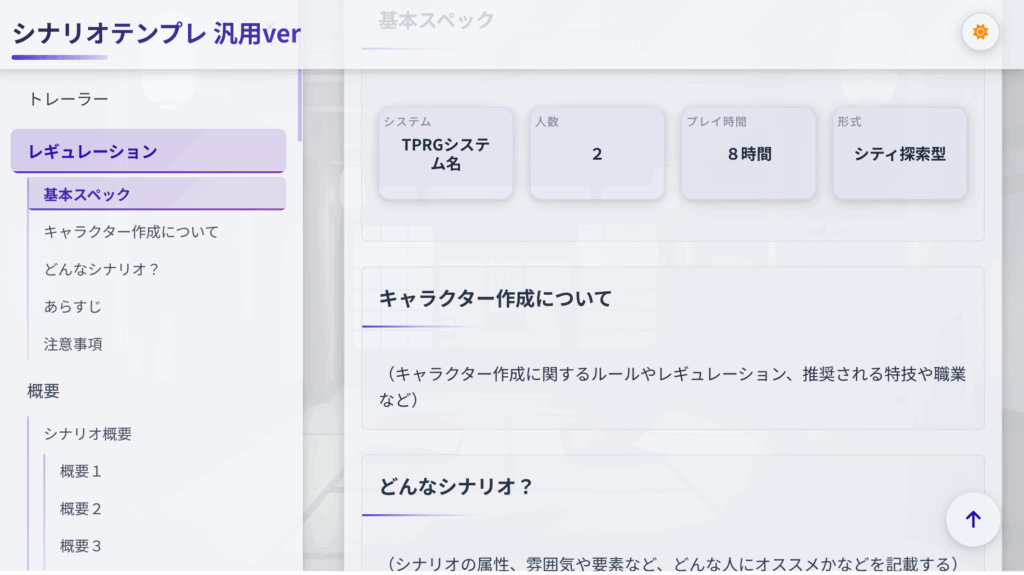

2. グラスモーフィズムデザイン

モダンなグラスモーフィズム(すりガラス風)のデザインを採用。完成したHTMLはどんなシナリオにも合わせやすいスマートで洗練された見た目になります。

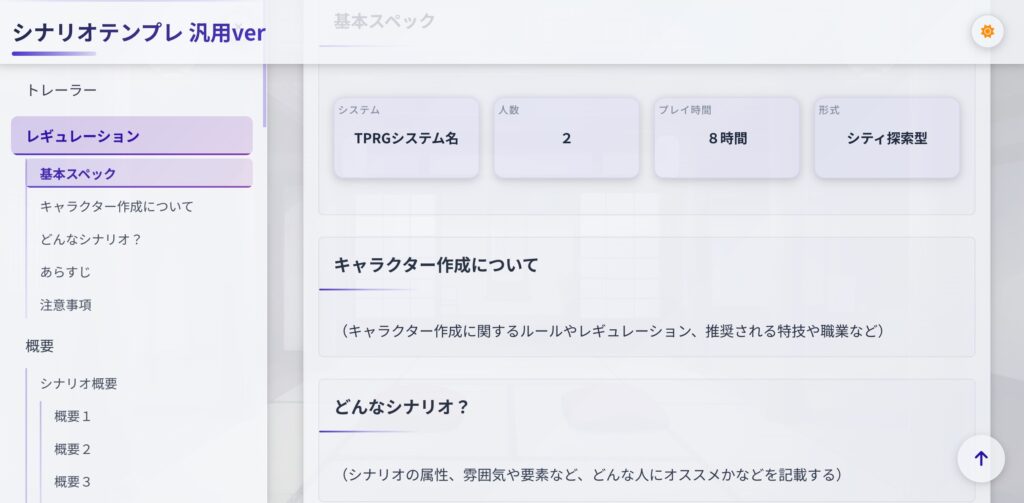

3. 自動生成サイドバー&スクロール箇所ハイライト機能

見出しから自動的に目次を生成し、現在読んでいる箇所をハイライト表示。長いシナリオでも迷子にならず、スムーズに目的の情報にアクセスできます。

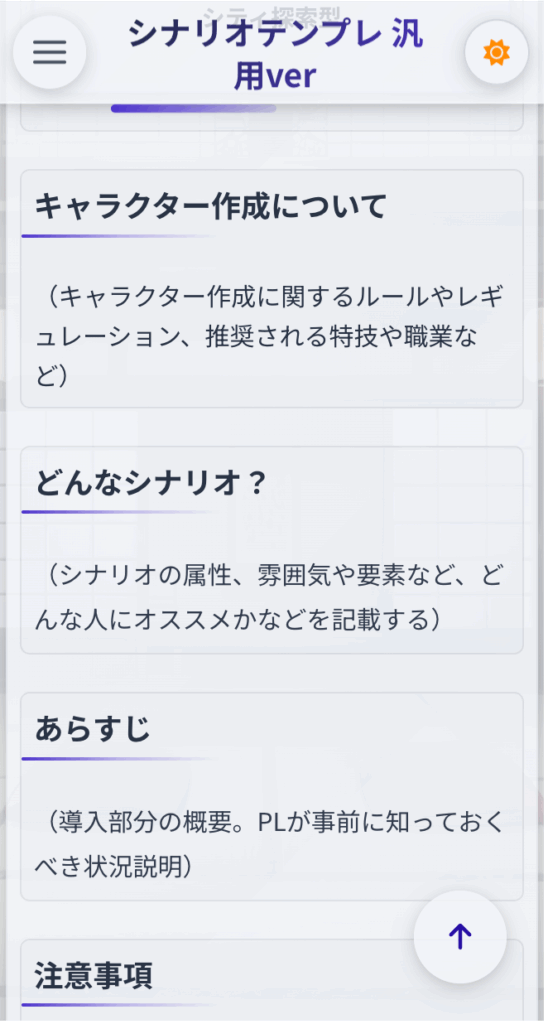

4. 完全レスポンシブ対応

PC、タブレット、スマートフォン、あらゆるデバイスで美しく表示。セッション中にスマホで確認する際も、読みやすいレイアウトで表示されます。

エディターの特徴を深掘り

ブロック積み上げ方式とは?

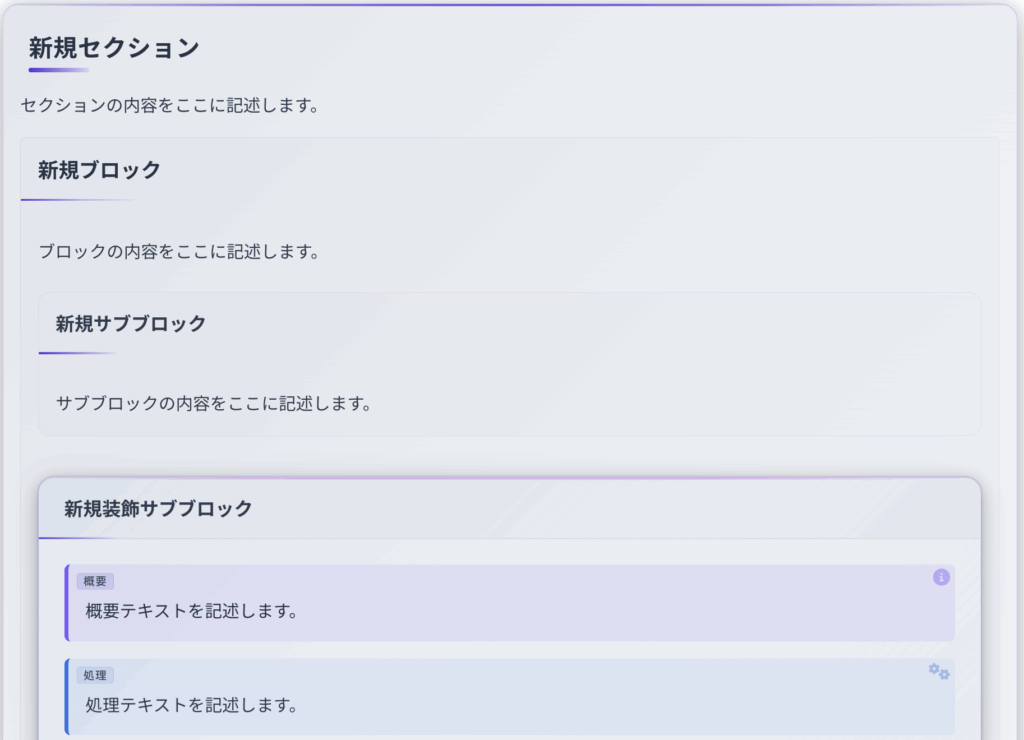

このエディターでは、シナリオを「ブロック」という単位で管理します。

階層構造:

セクション (大見出し・章)

└ ブロック (中見出し)

└ サブブロック (小見出し)例えば、こんな風に構築します:

セクション「導入」

├ ブロック「事件の発生」

│ ├ サブブロック「第一発見者の証言」

│ └ サブブロック「現場の様子」

└ ブロック「PCたちの招集」

セクション「調査パート」

├ ブロック「聞き込み調査」

└ ブロック「現場検証」

セクション「シナリオ概要」

├ ブロック「このシナリオの狙い」

│ ├ サブブロック「シナリオの遊び方」

│ ├ サブブロック「こんな人にオススメ」

└ ブロック「背景・真相」この方式の利点:

- 構造が一目瞭然: シナリオ全体の流れが視覚的に理解できる

- 再配置が簡単: ドラッグ&ドロップで順序変更

- コピー機能: 複製ボタンで同じ構造のブロックを瞬時に作成

グラスモーフィズムデザイン

完成したシナリオシートは、以下の視覚効果で彩られます:

- 半透明のパネル: 背景が透けて見えるすりガラス効果

- 繊細な影: 要素が浮いているような立体感

- カスタマイズ可能なテーマカラー: 色相スライダーで自由に変更可能

プレイヤーにとって「読みやすい」「読みたくなる」というビジュアルを目指しています。

自動生成サイドバーとスクロールスパイ機能

自動目次生成

- h2(セクション)、h3(ブロック)、h4(サブブロック)から自動的に目次を作成

- クリックでその箇所へ瞬時にジャンプ

- 目次の深さは設定で調整可能(h2のみ、h3まで、h4まで)

スクロールスパイ

- 現在スクロール中の見出しをサイドバーでハイライト表示

- 「今、シナリオのどこを読んでいるか」が常に分かる

- 長大なシナリオでも現在位置を見失わない

レスポンシブ対応の実力

PC

- サイドバーとメインコンテンツを横並びで表示

スマートフォン

- 縦スクロール最適化レイアウト

- ボタンやテキストサイズを自動調整

- タッチ操作に最適化

基本的な使い方

画面構成

ヘッダーエリア(画面上部)

- プロジェクトタイトル入力欄

- 保存ボタン

- ダークモード切替

- プレビューボタン

- 設定ボタン

サイドバー(画面左側)

- 自動生成された目次

- クリックでセクションへジャンプ

メインエリア(画面中央)

- シナリオ編集エリア

- ブロックを積み上げていく場所

ツールパネル(画面右側)

- テキスト装飾ツールバー

- 専用レイアウト挿入パネル

フローティングボタン

- 左下:サイドバーの開閉

- 右下:ツールパネルの開閉

基本操作

1. 新規プロジェクトの作成

- 設定ボタンをクリック

- 「シナリオ読込」から「白紙の状態」または「テンプレート」を選択

2. セクションの追加

- 右側パネルの「セクション追加」ボタンをクリック

- セクションタイトルを入力

3. テキストの入力

- セクション内の編集可能エリアをクリック

- 自由にテキストを入力

4. 保存

- ヘッダーの保存ボタンをクリック(またはCtrl+S)

- ブラウザ内のデータベース(IndexedDB)に自動保存

5. HTML出力

- 設定ボタン → 「HTML出力」

- 完成したシナリオシートがダウンロードされます

ブロックの種類と使い方

基本ブロック

セクション(大見出し)

- 使用場面:章、大きなシーン区切り

- 見出しレベル:h2

- 追加方法:ツールパネル > 「セクション追加」

ブロック(中見出し)

- 使用場面:セクション内の小区分

- 見出しレベル:h3

- 追加方法:ツールパネル > 「ブロック追加」

サブブロック(小見出し)

- 使用場面:ブロック内のさらに細かい区分

- 見出しレベル:h4

- 追加方法:ツールパネル > 「サブブロック追加」

装飾付きサブブロック

- 通常のサブブロックに背景色と枠線を追加

- 重要な情報を目立たせたい時に使用

専用レイアウト(特殊ブロック)

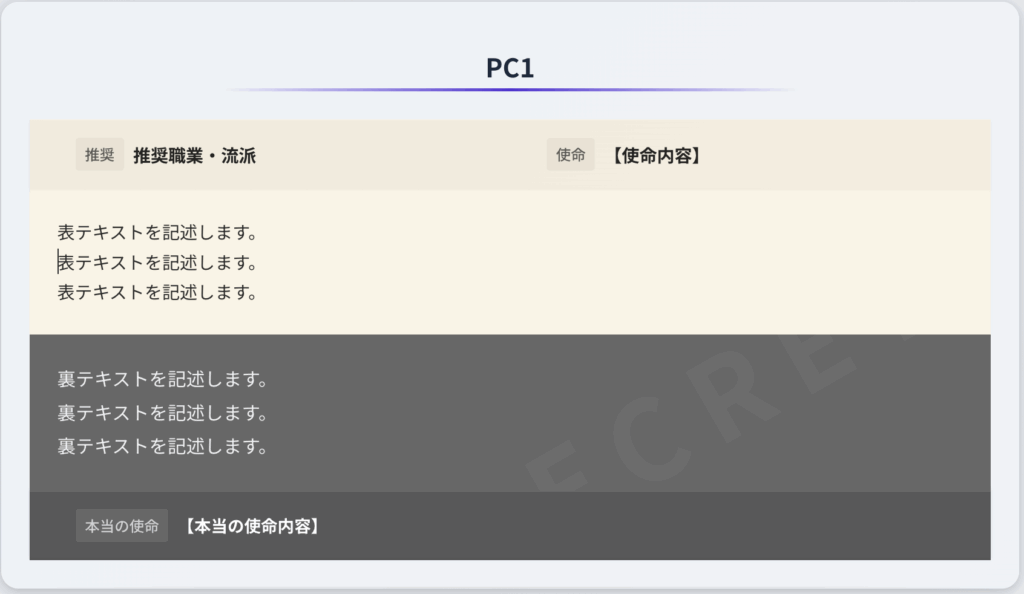

ハンドアウトブロック

- PCのハンドアウトなどの情報を記載

- ヘッダー要素(推奨:推奨職業・流派)

- 表情報(公開情報)

- 裏情報(秘匿情報)

- フッター要素(本当の使命など)

- 表/裏の要素はクリックするとテキストコピー可能

NPCプロフィールブロック

- キャラクター紹介専用レイアウト

- 2つのレイアウトから選択:

- シンプル版:短文で表現できる紹介文

- 詳細版:キャラの背景までがっつり書く紹介文

- 画像プレースホルダーをクリックで画像挿入

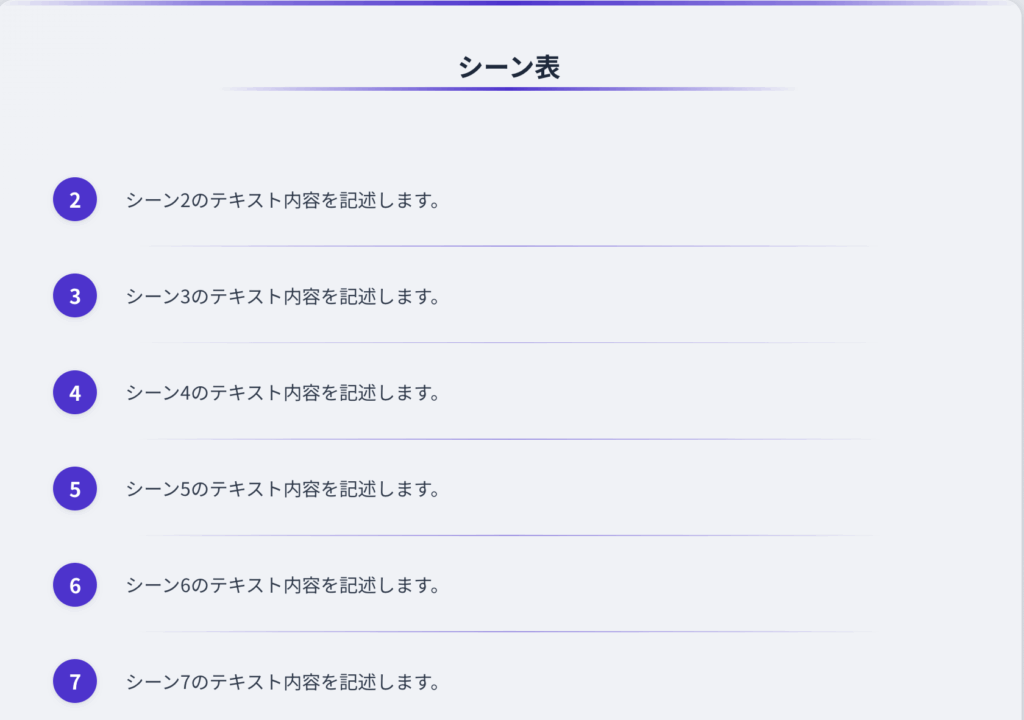

シーン表ブロック

- ランダムシーン用のダイス表

- シーン数を選択(2〜12)

- 各シーンに番号と内容を記載

- シーン表の内容はクリックでコピーできる

敵データブロック

- 敵キャラクターのステータス記載用

- データグリッド形式で見やすく整理

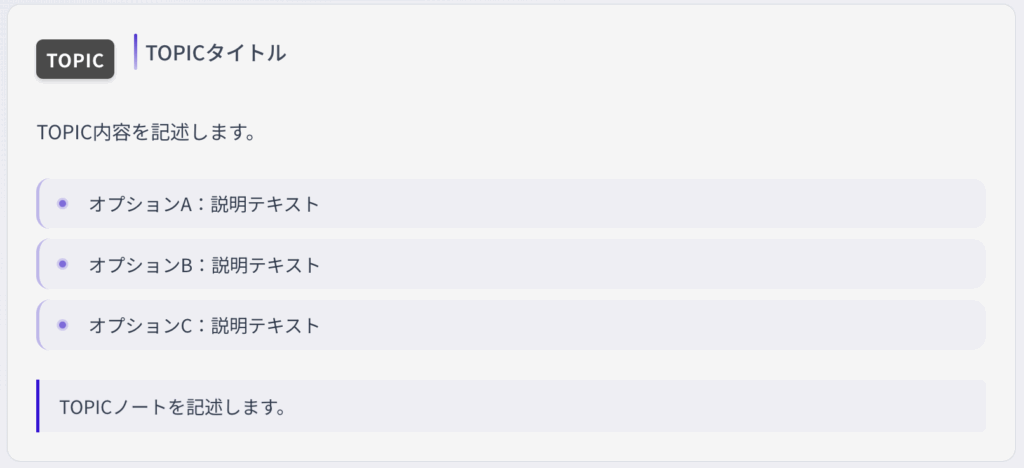

トピックブロック

- ちょっと本編から外れた何かしらの情報や余談など

- 目立つ枠と背景色

キーボードショートカット

編集操作

- Ctrl+S: プロジェクトを保存 ← ブラウザ機能に負けて機能してません

- Ctrl+Enter: 現在のブロックから抜ける(親要素に移動)入れ子になったブロック内で編集中、一つ上の階層に移動したい時に使用 例:サブブロック内で編集中 → Ctrl+Enter → ブロックレベルに移動

- Shift+Enter: ブロック内で改行(段落を分けずに改行)

文字装飾のショートカット

- Ctrl+B: 太字

- Ctrl+I: 斜体

- Ctrl+U: 下線

テキスト装飾機能

文字装飾

- 太字(Ctrl+B): 重要な単語を強調

- 斜体(Ctrl+I): 読み仮名、外来語

- 下線(Ctrl+U): 重要箇所にアンダーライン

- 文字色: カラーピッカーで自由に設定

- 背景色: ハイライト効果

- フォントサイズ: 大/小ボタンで調整

整列

- 左揃え: 通常の文章

- 中央揃え: 見出し、キャプション

- 右揃え: 署名、日付

リスト

- 箇条書きリスト: 項目の列挙

- 番号付きリスト: 手順、順序のある説明

その他

- リンク挿入: 外部資料へのリンク

- 水平線: セクション区切り

- 装飾クリア: すべての書式を削除

画像の挿入

画像の種類

横長画像

- 推奨サイズ:1920×1080pxなど

- 使用場面:シーン描写、風景

縦長画像

- 推奨サイズ:1080×1920px程度

- 使用場面:立ち絵、キャラクター

正方形画像

- 推奨サイズ:1080×1080px

- 使用場面:アイコン、小物

挿入方法

- ツールパネル > 「画像」セクション

- 画像タイプを選択(横長/縦長/正方形)

- プレースホルダー(「)が挿入される

- プレースホルダーをクリック

- 画像ファイルを選択 or URLを入力

画像の差し替え

- 挿入済み画像をクリック

- 「画像を変更」で別の画像に差し替え可能

プロジェクト管理

保存

自動保存

- ブラウザ内のデータベース(IndexedDB)に保存

- プロジェクトデータ、画像など、すべてがブラウザ内に保存されます

- ページを閉じても内容は保持されます

- 注:現在のプロジェクトIDや設定値など、小さなデータのみlocalStorageに保存

手動保存

- 保存ボタンクリック or Ctrl+S

- 確認メッセージが表示されます

プロジェクトファイル

シナリオ保存(.json)

- 設定 > 「シナリオ保存」

- プロジェクト全体をJSONファイルでエクスポート

- 他のPCでの編集、バックアップに

シナリオ読込

- 設定 > 「シナリオ読込」

- 保存したJSONファイルを読み込み

- テンプレートからの開始も可能

テーマカスタマイズ

テーマカラー変更

- 設定ボタンをクリック

- 「テーマカラー」セクション

- 色相スライダーを左右に動かす

- シナリオシート全体の配色が変化

色相の範囲:

- 0°:赤

- 60°:黄色

- 120°:緑

- 180°:シアン

- 240°:青(デフォルト)

- 300°:マゼンタ

背景画像の設定

- 設定ボタンをクリック

- 「背景画像」セクション

- 画像URLを入力 or ファイルを選択

- 完成したHTMLの背景に適用されます

推奨設定:

- 画像サイズ:1920×1080px以上

- ファイル形式:JPG, PNG

- 明るさ:やや暗めの画像推奨(テキストが読みやすくなる)

ダークモード

- ヘッダーのダークモード切替ボタンをクリック

- エディター画面の明るさを切り替え

- 夜間の作業や、目に優しい環境で編集可能

出力機能

HTML出力

使い方:

- 設定 > 「HTML出力」

- シナリオシート.htmlがダウンロードされます

- ブラウザで開いて確認

出力されるHTML の特徴:

- グラスモーフィズムデザイン

- 自動生成サイドバー

- スクロールスパイ機能

- レスポンシブ対応

完成したHTMLの配布方法:

- Webサーバーに配置

- HTMLファイルをBOOTHなどのプラットフォームで配布

テキスト出力

使い方:

- 設定 > 「テキスト出力」

- 形式を選択:

- マークダウン形式

- プレーンテキスト形式

用途:

- テキストベースのツールへのコピー

- マークダウン対応ツールへの取り込み

- 検索・置換作業

便利な機能

複製ボタン

各ブロックの右上に表示される「複製」ボタン:

- ブロック全体を瞬時にコピー

- ID も自動的に再生成される

- 画像も含めて完全複製

活用例:

- 同じ構造のNPCを複数作成

- ハンドアウトのテンプレート化

- 繰り返し使う構造の効率化

削除ボタン

各ブロックの右上に表示される「削除」ボタン:

- ブロック全体を削除

- 親のブロックを削除した場合、子ブロックも削除

検索・置換

- Ctrl+Fで検索パネルを表示

- キーワード検索

- 一括置換

よくある質問(FAQ)

Q: データはどこに保存されますか?

A: ブラウザ内のデータベース(IndexedDB)に保存されます。プロジェクトの本体データや画像は、すべてIndexedDBで管理されています。ブラウザのデータを削除すると消えるため、定期的に「シナリオ保存」でJSONファイルをエクスポートしてバックアップすることを推奨します。

Q: 複数のシナリオを管理できますか?

A: 各シナリオを別々のJSONファイルとして保存し、必要に応じて読み込むことで管理できます。

Q: HTMLを編集したいのですが?

A: 出力されたHTMLはテキストエディタで自由に編集可能です。ただし、再度当エディターで読み込むことはできません。当エディタで再編集を行う場合はシナリオ保存機能を使ってJSONファイルとして残しておいてください。

Q: 画像のサイズ制限は?

A: ブラウザの制限に依存しますが、1ファイル5MB以下を推奨します。大きすぎる画像があると書き出したHTMLファイルサイズも大きくなります。一応アップロード時にエンコードをかけて圧縮はしています。

Q: スマホでも編集できますか?

A: 閲覧は最適化されていますが、編集作業はPCを推奨します