はじめに

皆さん、こんにちは! シナリオ書いて7年目の老人TRPGプレイヤーことふれのです。

https://forms.gle/zNxzeK7ToqbQKd7C6

先日実施したシナリオに関するアンケート、たくさんの回答をいただきありがとうございました。今回はその結果をまとめながら、みなさんからいただいた質問や意見に返信していきたいと思います。

なお、コメントはすべて原文のままではなく、回答しやすいように調整・まとめている部分がありますので、ご了承ください。「名指しで返信してほしい」というご希望がある方は、個人的にご連絡いただければ対応いたしますので、お気軽にどうぞ!

では、スタート!!

データ的な結果

主な年齢、性別区分

おおよそ、20〜30代の女性が多くを占めており、ここで全体の7割ほどを取っています。これは想定していた通りでした。もともとTRPGという遊びの人口分布が20前半の女性とかだと思います。

ただ、アンケート結果的には30代以上の方も多くいらっしゃり、以外に30を超えてもバリバリ楽しんでいらっしゃうんだなあと思いました! 反面、年齢層が上がっていることは嬉しいことだけでもなく、私のシナリオ、もしくはシノビガミ界隈自体に若い新規ユーザーが少ない予兆も感じます。

シノビガミのアクティブユーザー分布的には、大雑把に割り当てるとエモビガミを遊んでいる方は女性多め、ボドゲちっくに楽しんでいる方は男性多めだと思ってます。となると私のシナリオはエモを求めて遊ばれてる方は多いようです。

シノビガミ以外で書いてほしいシステム

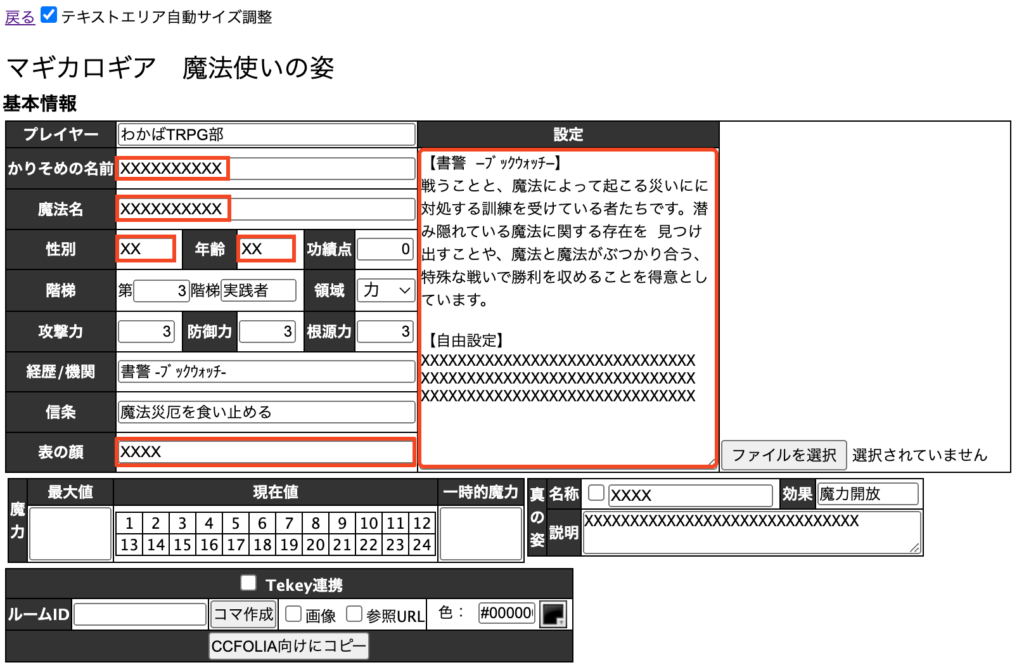

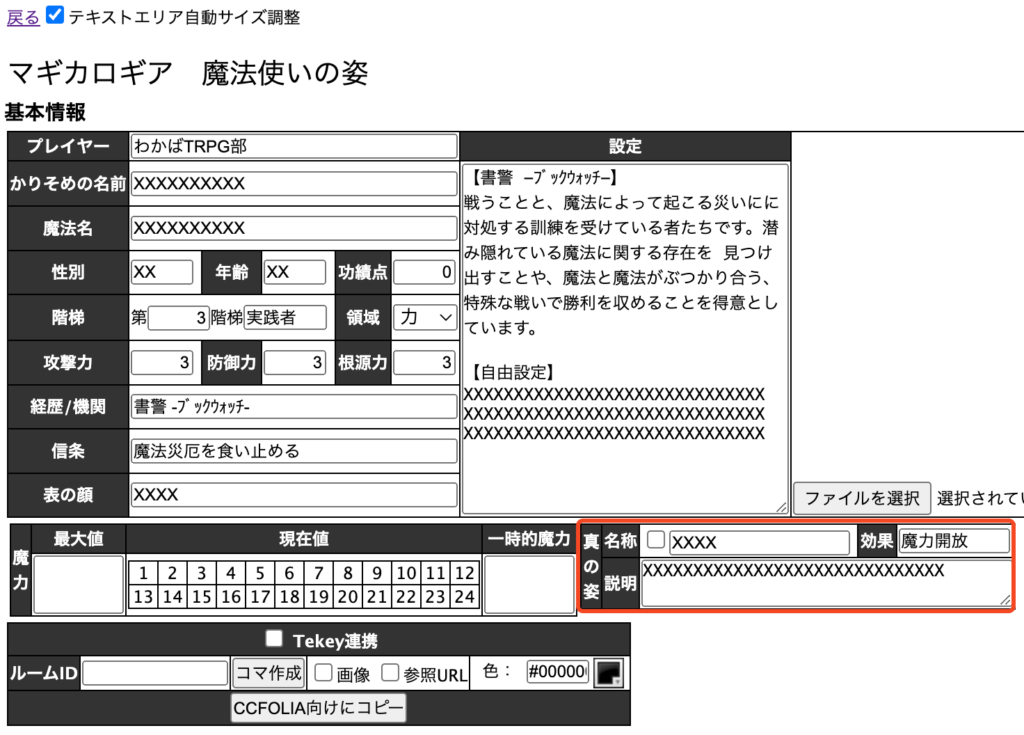

- マギカロギア

- インセイン

- ダブルクロス

- クトゥルフ

予想通りの結果ではありますね。私が手慣れているサイフィクの各種システムと、同じく異能バトルもののダブクロ、そして覇権のCoCが上位に来ました。

マギカロギア

個人的にも書きたい気持ちは強めです。実は「夕暮れの約束」というシナリオをすでに書いているので、これを公開した後の反応次第で続きを考えていきます。

インセイン

最近「顔バレ」というシナリオを書いていました。これももう少しブラッシュアップして形にする可能性はあります。魅力があることは十二分に承知していますが、個人的には異能バトル感がある方が私の得意分野に合っているとも感じています。本格的なホラーテイストのシナリオを書きたくなったら使うことになりそうです。

ダブルクロス

シノビガミプレイヤーとの親和性も高く、ふれシとの相性も良い世界観と、一本道のシナリオ進行が魅力ですね。最近、界隈が盛り上がっている様子を見ていて「良いな」と思うことも多いです。ゲームマーケットの出展数も驚くほど多かったですよね。

ただ、まだルールが身体になじんでおらず、戦闘シーンでの盛り上げがちょっと難しいと感じています。もう少し訓練が必要そうです。

クトゥルフ

「シノビガミをやってくれないけど、CoCなら参加してくれる人にもふれシの良さを伝えたい」という声をいただくことがあります。個人的にはシステムにそこまで魅力を感じていないのですが、いくつかのシナリオをCoCにコンバートしても良いのではないかと考えてはいます。

候補としては「過去と未来」「巡り会わせ」「眠れる勇者は愛を詠う」「さよなら、僕らの夏」「君が居る四季」あたりですね。シノビガミならではの世界観追求にこだわっていないシナリオや、戦闘シーンに軸足がないものが主な対象になりそうです。

シナリオ集か単体シナリオか

アンケートでは、4:6くらいでシナリオ集の方が人気でした。シナリオ集にはお得感がありますよね。「1本でも良いのがあれば満足」という意見や、「イベント会場で買うならシナリオ集の方が達成感がある」という声もありました。

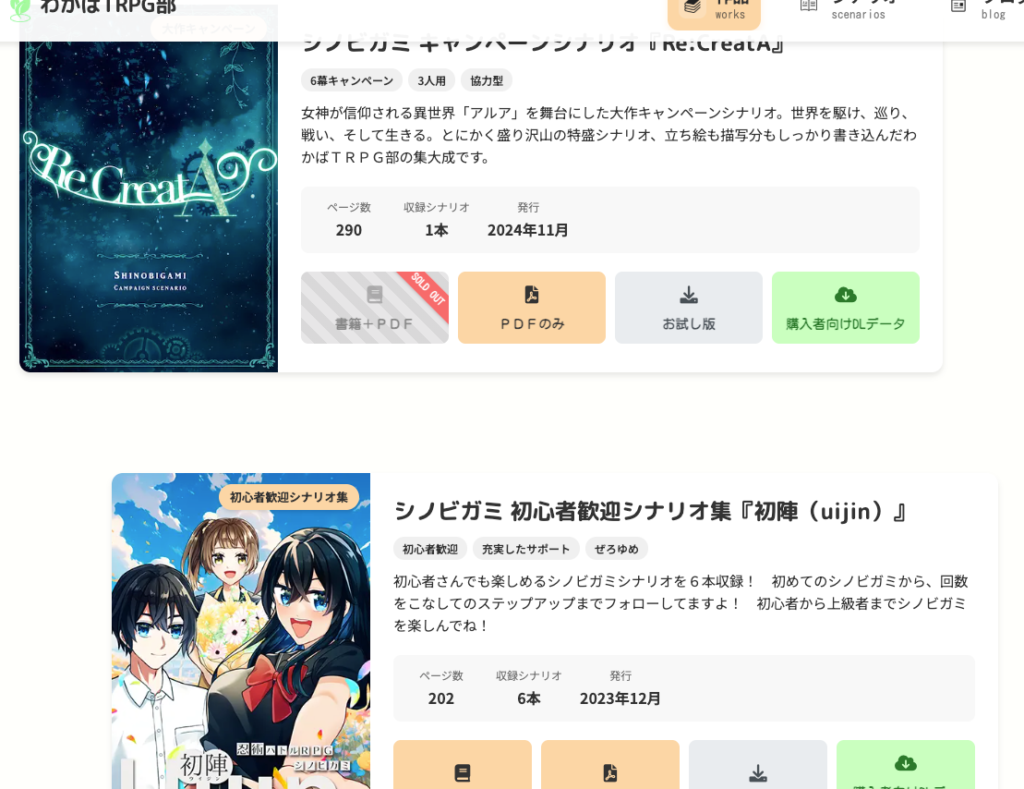

最後に発刊したシナリオ集は「初陣」「絆」になります。制作は正直かなり大変でしたが、文化財の準備をするような楽しさもあり、またやってみたいなあとは思います。

他の方のシナリオを集めるか、私が全部執筆するか、どっちの方が良いかなあという悩みもありますが、創作の楽しさを追求するなら皆さんと一緒に作るのが良いでしょうね。一緒にやってくれる人いないかなあ?

好きなシナリオ傾向

予想通りの結果でしたが、シリアス、ダーク系への支持がかなり多く見られます。以下の傾向が人気でした。

- シリアス

- ダーク

- 王道

- ヒロイック

- RP重視

- キャラの関係性が深いもの

ふれシが得意としている方向性をそのまま強化していけば需要を満たせそうですね。コメディ系への投票も少数ありましたが、そちらはメインどころではないようで。

私のシナリオって「喪失から覚醒へ」という流れが多いんですが、絶望のまま終わったり、絶望の深さをさらに突き詰めたシナリオもあってもいいかもしれませんね。

好みのシナリオボリューム

4~9時間レンジが最も人気で、3時間以内が2番手。意外だったのは10時間以上への支持が少なかったこと。

最近はどの界隈もコンパクト志向が強いみたいですね。ふれシファンは「重ければ重いほど好き」というイメージがあったんですが、それも変わってきてるのかも。

なるべく要素を短くまとめることを意識していきたいと思います。いや、今も既に要素を削ることは意識してるんですけど、それでも書きたいものが巨大化しちゃって収まらないんですよ。

わかばシナリオの魅力的なところ

特に人気だったのは以下の要素です。

「描写例」が堂々の1位だったのは実は意外でした。描写例はあくまで例なので使うか使わないかは自由ですが、これほど重宝されているとは驚きです。見知らぬシナリオを回す際には確かに助かりますよね。

かつては「リプレイがあると回し方がわかる」と言われていましたが、描写例がその役割を担っているのかもしれません。

頒布形式の好み

PDF版が6割、書籍が3割、その他が1割という結果でした。セッション時にはPDF版を使用している方も多いと思いますので、順当な結果ですね。

一方で、コレクションアイテムとしては書籍版の方が魅力的だとも感じます。ただ、書籍化を諦めればより特化したシナリオシートを作ることも可能になります。制作サイドとしては色んなやり方が考えられます。

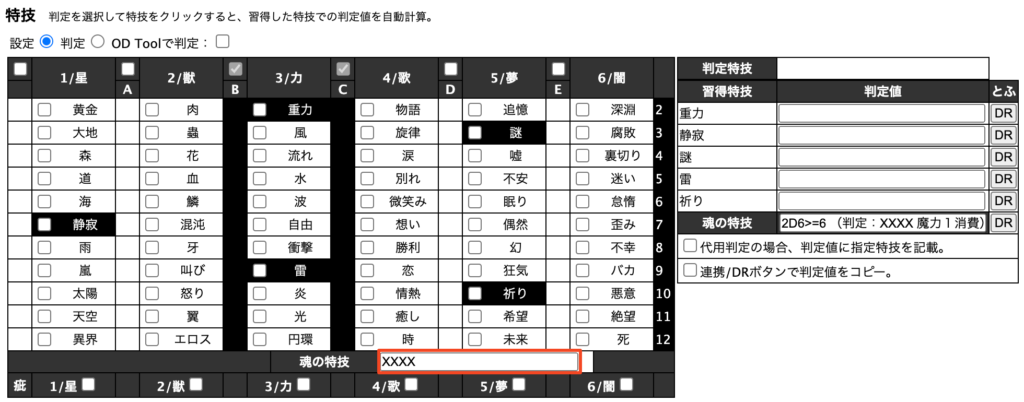

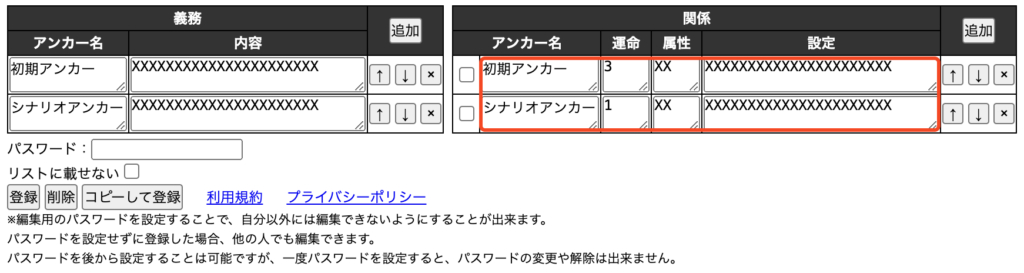

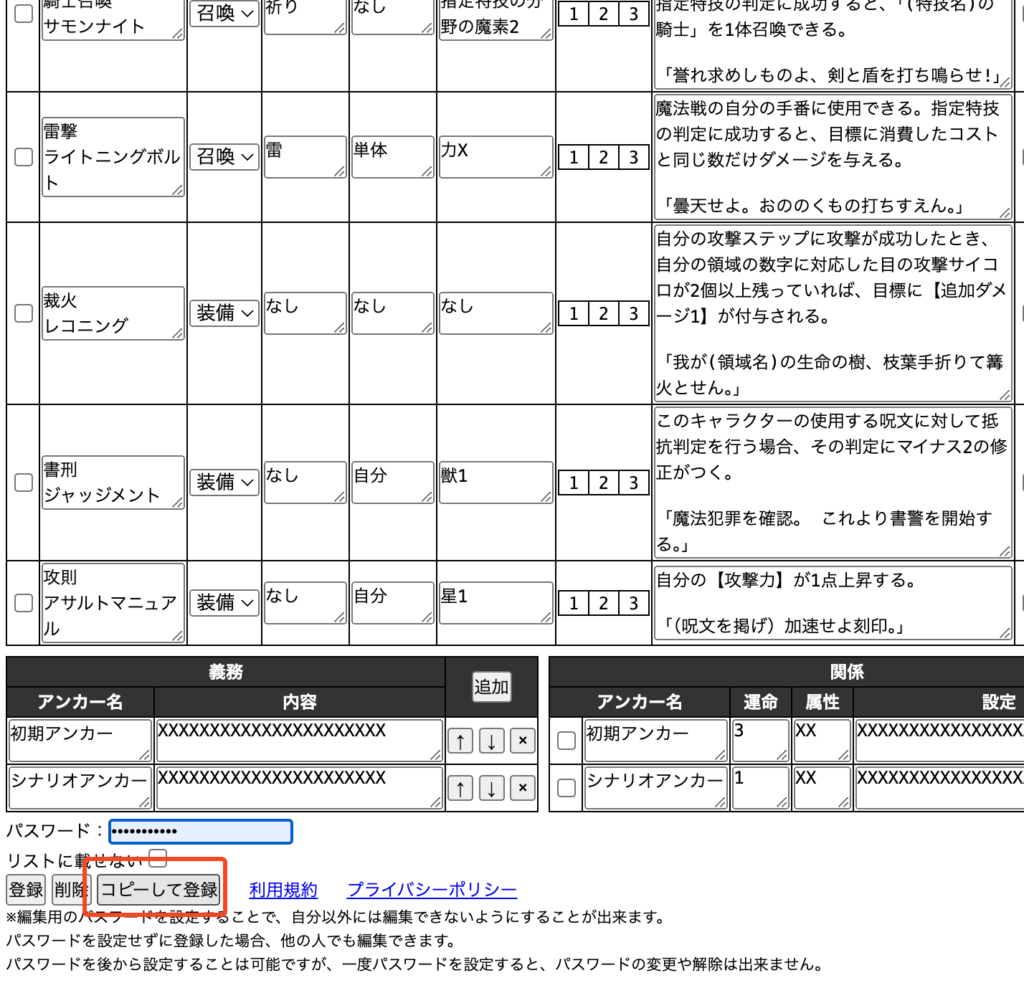

例えば凝ったPDFデザインや、テキストコピーのしやすさなどを考えるとHTML形式での配布も選択肢になり、実は現在、ウェブで見られる便利なシナリオシートの形を検討中です。詳細はまだ未定ですが、ぜひお楽しみに。

イベント会場の希望

東京が50%、大阪が25%、その他が25%という結果でした。

実は昔、大阪ゲムマに出た時は今の東京イベントの2倍くらいお客さんが来てくれたんですよ。「ふれシファンは関西に多いんだ!」「関西のTRPG界隈は熱量高いな」って思ってたんですが…これって「大阪」だからじゃなくて「昔」は全体的に盛り上がってたってことに最近気づきました。

(あれ? 段々界隈の元気がなくなってる?)

細かいコメントへの返信

シナリオの完成度について

シナリオの骨組み、世界観の作り込みが凄い、創作や関係性を掘り下げる土俵や価値がある、完成度が高い

ありがとうございます。素直に嬉しいですし、時間をかけて制作しているので納得でもあります。個人的に強いと思っているのは、脳内の世界観をきちんとシナリオ内に出力できていることです。

どんなに作り込まれた世界も、作者の脳内だけにとどまっていては意味がありません。いかに作り込んだ世界観やシチュエーションをシナリオに書いてGMに共有できるかが大切です。そこが出来ているのが強みだなあと。

また、座談会の存在も強みだと思っています。作者や通過者の話し言葉での語りは、シナリオの深掘りに非常に役立つ情報になりますね。

GMの回しやすさについて

GMをする上で必要な事前情報の充実、回しやすい、PCの遊び方や指針が助かる

「人に物を伝える」のが得意な方だと自負してるので、必要な情報や順序、流れをシナリオシートに盛り込むようにしてます。「これなら回せそう」と思える土台作りは意識してます。

でも昔のシナリオ見ると「情報足りないな」「見にくいな」と感じることも…日々成長しながらクオリティを上げていきたいです!

ストーリー展開について

ストーリーが重厚、盛り上がりどころの用意や、道筋の分かりやすさ、展開の理由付け、くどさを感じさせないテンポ感

シナリオ制作講座にも書いていますが、「喪失と覚醒をいかに繰り返すか」に重きを置いています。

作り込んだシナリオでは毎サイクル忙しくイベントが発生して状況が目まぐるしく変わりますが、そのような展開の中でいかに喪失感や覚醒感を演出しつつ、後半に向けた伏線を貼り、流れを納得させるかを意識しています。

テンポ感は昨今の娯楽では特に重要ですね。短いスパンで強いイベントを流し込むことを心がけています。

NPCの魅力について

NPCが魅力的、GMが舞台装置にならずNPC経由でPCたちとRPを楽しめる、NPCの行動指針や性格など細部が作り込まれている

自作シナリオのNPCたちは、いわゆる「うちの子」です。全員愛していますし、魅力的なキャラクターに仕立てるよう心がけています。

守りたくなるようなヒロインや魅力的な敵役、GMがロールプレイしたくなるようなキャラクターを多く用意しています。GMも楽しんでほしいですからね。

プレイヤーの反応について

回した人からのリアクションが良い、感情の上下が何度も発生する展開、熱い展開、よい塩梅の予想を裏切る展開

感情を揺さぶられるような展開はやっぱり面白いものです。ただ協力型軸のシナリオに偏りがちなのは弱点かもしれません。プレイヤーにお話を委ねきれないと言いますか……。

対立型のシナリオでは各陣営によって全く違う展開に進むので、GMは「どうなるだろう」という観客視点での楽しみ方ができます。

一方、協力型では似たような展開を繰り返すことがあるため、GM視点では見える景色が変わらないという弱点があります。そんな時に変化の大きいドラマチックなシーンを用意しておくと、「このシーンでどんな反応をしてくれるかな?」というモチベーションが生まれます。PLの良い反応があると「そのリアクションを見るために頑張っていたんだ」と感じられますからね。

エンディングについて

がんばればハッピーエンドに辿り着ける

ふふふ、果たしてそうでしょうか? 確かに何かを失いつつも最終的には平和に終わるシナリオが多いかも。でも「何かを失う」の大きさはシナリオによってかなり違います。とんでもない犠牲の果てにようやく生き残る…そんなシナリオもあるので、それがハッピーエンドと言えるかは人それぞれかも。

素材について

ココフォリアマップとか他素材の附属が本当に助かる、描写例が丁寧で回すモチベアップ

素材があると確かに始めるハードルが下がりますよね! 描写例も評価いただけて嬉しいです。

実はこういうマップ作りや描写例の準備って、めちゃくちゃ時間かかるんですよ……私も大変な思いをしながら作ってるので、皆さんにはその苦労を味わってほしくない。「俺の屍を超えていけ、その先に楽しいセッションはあるぞ!」って感じです(笑)

(個人的にはココフォリアのマップ作りは苦行です)

戦闘バランスについて

ボスの容赦ない殺意が好き

ガチ構成以外お断り!ってほどではないですが、甘い構成だと厳しいデザインにはしてます。同人シノビガミシナリオの中では割とちゃんと難しい方かなと。「苦戦の末の勝利」がちょうどいいバランスだと思ってます。

意識してるのは「こんなの勝てるわけない…」からの「はぁはぁ…なんとか勝てた!」という展開。表面上のスペックより実際に戦うと案外なんとかなったり、奥義が演出重視だったり、明確な攻略法があったりするので、思ったより勝ちやすいかもしれません。

信頼感について

ふれのさんが書いたなら必要な情報が全部揃っているというGM視点の安心感

作者信頼、ありがとうございます!「この人なら身を任せられる」って思える相手とのセッションって楽しいですよね。それと同じで、「この人のシナリオなら絶対大丈夫」という安心感。

空中ブランコでジャンプした時に、確実にキャッチしてくれる安心感みたいなもの。この信頼感があるとセッションの楽しさがグッと上がると思います(真面目)。

もっと推してください!(本音)

制作秘話について

制作秘話をサイトでまとめて閲覧したい

ちゃんと語りたい話は座談会として作品に収録してますので、ぜひそちらをご覧ください。思いつきや呟き感覚の作者ふせは「ふせったー」で作品登録機能を使ってまとめました。

ウェブ形式のシナリオ頒布にも挑戦予定なので、座談会や作者ふせ、参加者のSNSなどを巡りやすくなるかもしれません!

シナリオの結末について

ふれシは「どうせ何だかんだで助かるんでしょ」と言われるので絶望のまま閉じるシナリオもほしい

実は救いがないシナリオもたまにあるんですよ。もちろん絶望一色ではなく切ない清涼感を大事にしてますが。「ふれのさんだから救済あるかなと思ったけどなかった」って言われたこともあります。

でも確かに分かりやすい救済が多めなので、少しずつ垂らす糸を細くしてもいいかもしれませんね。

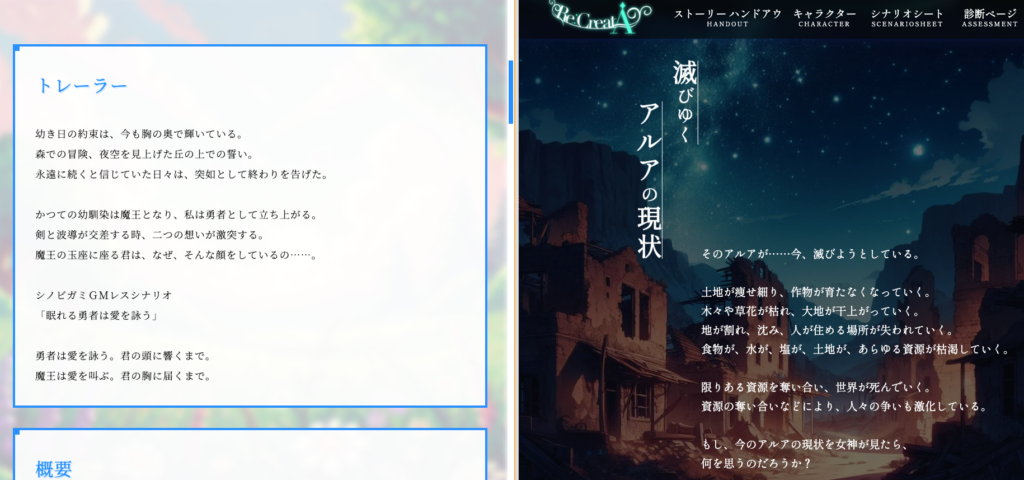

タイトルとトレーラーについて

タイトルやトレーラーの弱さ、キャッチさの不足を感じる

これは本当に弱点だと自覚してます…ロゴ制作やトレーラーデザインの勉強をしてはいるんですが、プロに依頼した方がいいかもしれません。デザインが得意な協力者さん、真剣に募集中です!

報酬などは追って考えるとして、まずは一緒に作品を作るモチベーションがある方がいらっしゃいましたら、ぜひお声がけください。

ギャグシナリオについて

ギャグ方面のシナリオほしい

書籍化するかは未定ですが、ギャグシはわかばサイトのシナリオ一覧から読めますよ。手の込んだシナリオと比べると「こんなに手抜きなの!?」ってギャップを楽しめるかも(笑)

新作ギャグシについては2〜3個アイデアはあるんですが、筆が乗るかは微妙……ギャグシはギミックで面白くする必要がある気がしてて。ヴェロシティシステムを使ったナワバリバトルとか、シリアス要素を省いてお色気イベント増量したラブコメ御斎シナリオとか考えてます。

知名度について

知名度

「もっと評価されるべき」というタグをぜひ貼ってください(笑)。

認知度を上げるには私のマーケティング不足とトレーラーのキャッチ力不足が課題です。勉強するか、人に頼むかしないとダメですね。

シノビガミシナリオ作家としてはそれなりに知られてる気もしますが、クオリティを考えるとまだまだ足りないかな……という欲張り思考で今日も生きてます。

クライマックスフェイズについて

クライマックスフェイズを複数回繰り返す系のシナリオが多い、間延びするのでメイン戦闘と分割しては?

間延びする感覚は気のせいかもしれません。クライマックスフェイズ①から②に移行する時、多くの場合で生命力などは引き継ぎますよね。第1戦闘はリソースを適度に削る程度で、第2戦闘と合わせた総量でデザインしています。

PCの生命力が2倍になるわけじゃないので、敵の合計ステータスも2回分けても変わりません。つまり、2回戦闘するのも大きい戦闘1回も、処理量的には大差ないんです。

2回に分けるメリットは、メリハリのあるRPや全力の演出を2回楽しめること。CX1とCX2の間には色々なドラマやシーン、イベントが入るので、その展開の密度でくどく感じるかもしれませんね。

シナリオの世界観について

洋風ファンタジーが多い、和風の王道世界観を多くほしい

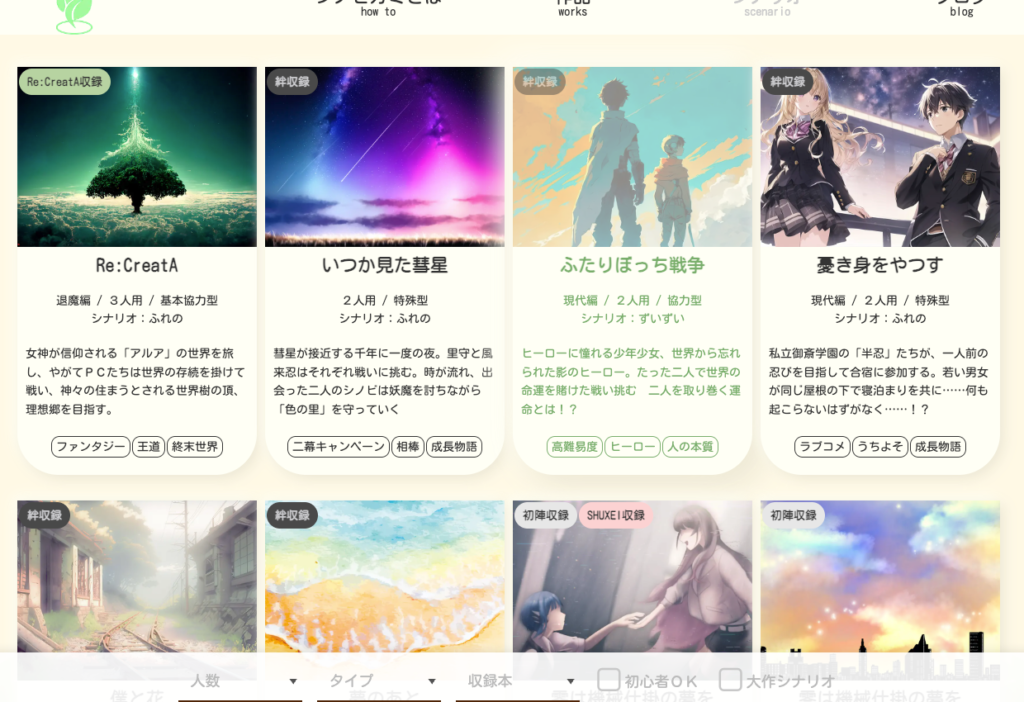

実は洋風ファンタジーは「Re:CreatA」と「眠れる勇者は愛を詠う」だけなんです。全体では王道シノビガミ世界観のシナリオが多いです。「ぜろゆめ」とかは純和風じゃなくSF要素ありますが、あれもシノビガミの世界観は忠実に守ってます。

「巡り会わせ」「君が静かに眠るなら」「いつか見た彗星」なんかは和の雰囲気強めなのでおすすめです。……ただ次の新作はまた西洋ファンタジー系になりそうです、ごめんなさい。

シナリオのボリュームについて

ボリュームが多すぎる。短く遊びやすいシナリオがもっとほしい。

その通りです。ただ、書きたい要素や展開をコンパクトにまとめるのは難しいんです!

「眠れる勇者は愛を詠う」も1サイクルシナリオのつもりで書き始めたのですが、盛り込みたい要素を入れていくと「1サイクルに収まるはずがない」という結果になってしまいまして、ふへへ。

シナリオの絶望要素について

シナリオの谷になる部分で絶望要素が強すぎることがある

シナリオ制作で大事にしてる「喪失」と「覚醒」って、サウナと水風呂を交互に楽しむようなものなんですよね。どのくらいの温度がちょうどいいかは人によって違うから難しいところ。適度な刺激がありつつも「楽しい」と感じられる温度設定を探っていきます。

ダーク色を強めてほしいという意見もあったので、いろんなシナリオでバランス調整していこうと思います。

戦闘演出について

ボスの忍法使用時のRP演出、奥義描写を充実させてほしい

今は簡易的な戦闘イメージだけ載せてて、詳しい描写例はあまり入れてないんです。通常シーンは描写例たっぷりなのに、戦闘シーンになると急に減るから、そのギャップに困る方向けに、忍法演出例を入れてもいいかも。

実はこれ、意図的に控えめにしてたんです。戦闘中にRPできる人ってそんなに多くないイメージで、GMやPLに「RPしなきゃ」というプレッシャーをかけたくなかったんですよね。でも、サポートとしての情報は提供していきたいと思います。

データの誤りについて

時々本と素材のエネミーデータ間違えてるぞ

すみません……本が間違ってることも、素材側が間違ってることも両方あります。全部私のミスです。やることが多いとチェックも大変で、すり抜けちゃうんですよね。今後は注意します!

人数可変シナリオについて

4〜6人のような数可変シナリオほしい

これいいですよね!遊ぶ機会も増えるし。

例えば重めのハンドアウトを6つ用意して、PLに選んでもらって、選ばれなかったのは登場しない、みたいな形式とか。

協力型で各PCにギミックに干渉できる特殊効果を与えておけば(能力見てキャラ決める感じ)、誰かが欠けてもドラマ的に困らないし、選ばれたキャラによって攻略の幅が出て面白そう。

逆に相互にドラマ性を持たせた設定付きキャラだと、「今日はフォロー役のPC2がいないどうなるんだ?」「PC3とPC4が一緒だから展開変わったね」みたいに陣営の空気が変わって楽しそうですが、制作は大変そう……。

継続キャラについて

継続キャラが使えるシナリオがほしい

よく聞かれるんですが、継続キャラだとPCハンドアウトでドラマを作るのが難しくなるんですよね。シノビガミって「とんでもない秘密をもらって『うわこのシナリオやばい』」ってなるのが醍醐味じゃないですか。

その秘密で「えーっ!」ってテンション上がって、キャラ作りに力入って、セッションへのモチベが上がる…この流れが大事なんです。そのきっかけとしてPCハンドアウトのドラマ性は重要。

継続キャラだと、それ以外の要素でグッとくる魅力がないと難しいんですよね。トレーラーと公開情報の魅力をもっと高めないと…。

時間遡行シナリオについて

時間遡行や時間旅行シナリオほしい

これ、めっちゃ魅力的ですよね!時を巡るワクワク感と各時代の変化。例えば1サイクル目は江戸時代、2サイクル目は昭和で、1サイクル目で出会ったキャラのその後が分かる…みたいな。

時間移動は大好きなんですが、これまでは「時間遡行」というより「時間漂流」や「タイムトラベル」が多かったかも。巻き込まれて時を超えちゃう系ですね。マギロギなら時間遡行しやすそうなので相性良さそう!

マギカロギアについて

マギロギの世界観が好きなのでマギロギ書いて

最近一本書いたんです。まだ清書できていませんが、いずれ形にしてリリースします。テストプレイヤーから「ふれシだ!」という評判をもらっているので頑張ります!

王道妖魔退治シナリオについて

退魔編の王道妖魔退治シナリオ書いて

「巡り会わせ」「君が静かに眠るなら」あたりは王道妖魔退治なんですが、確かに少ないかも。

公開情報では明かしてなくても「実は黒幕は妖魔で、これを倒す退魔シナリオ」ってパターンは結構あるんですが、最初からそれを前面に出したのは少ないかも。検討してみます!

流派ブックの追加ルールについて

流派ブックの追加ルールもりもりシナリオ

今まで使ったのは断城、工作、剣魂、半忍あたり。明言してないけど実質的な異界律も使ったかも。ずいずいさんは世論ルール使ってましたね。

特に魅力感じるのは断城ルール。能動的に場面やシーンを作れるので制作者的には扱いやすいんです。

ただ、追加ルールの魅力がいっぱいあるのと同時に、なるべく基本ルルブだけでも楽しめるシナリオにしたいなあという思いもあって、その匙加減は注意していきたいです。

ダークシリアス系シナリオについて

ダークシリアス系のふれシがみたい

興味があるのは、段々と人が少なくなっていくタイプのシナリオです。真夜中カード使って人がどんどん死んでいく系とか面白そう。あと荒廃した世界を舞台にして絶望の中で進むシナリオとか、エンダーマグノリア的な雰囲気とか好きなんですよねえ。次の新作はそんな雰囲気が「半分」あるシナリオになりそうです。詳細はまたいつか……。

ふせったーについて

ふせったーのタグ作ってくれてありがとう。作者巡回しやすい

有名シナリオだと登録が乱立して散らかるから、公式で決めておいた方がいいかなと。雑多な要素をまとめる独自データベースとしても機能しそうですね。

みなさんも呟く時は「広場」で作品登録してもらえると嬉しいです。新機能使ってコミュニケーション取りましょう!令和の時代ですからね!

シナリオの熱量について

熱量が高くて、それをちゃんとシナリオに落とし込めてるのが凄い

熱量の高さは自信あります。継続的かつハイペースで走り続けてるからこそ、密度の高いシナリオをたくさん作れたと思ってます。

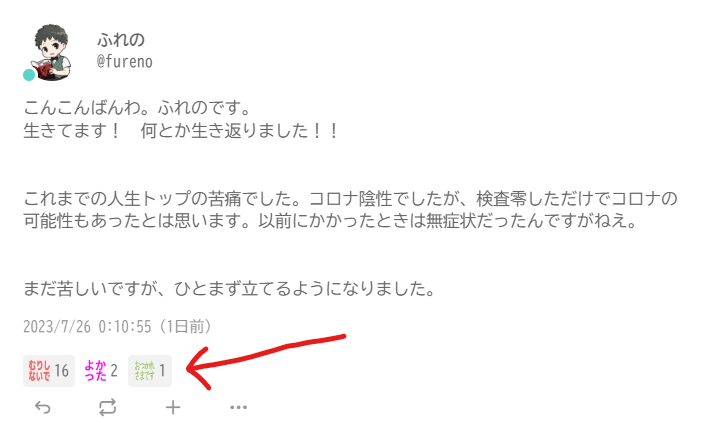

でもモチベーションがいつまで続くかは分からない…。みんなの応援を燃料にしてるので、シナリオの感想を呟いたり作者にメッセージ送ったりするのは、どんな創作者にとっても大きな支えになります。

一緒に創作してくれる人も募集中!シナリオ作り、本作り、配信や動画作りなど、興味ある方はぜひ声かけてください。

シナリオ制作講座について

シナリオ制作講座を読んでシナリオ書いてます

これは本当に嬉しいです。あの講座は短期間で作ったものですが、私のノウハウはしっかり詰め込んだつもりです。創作の参考になれば嬉しいと思っていましたので、役立っているならとても光栄です。

最近、「ふれのフォロワー」のシナリオを見かけるようになりました。フォーマットや書き込みの量、シナリオの質やストーリーの方向性などが凄い私の作っているものに近しくて、私の琴線に触れる魅力にあふれているものが多く、プレイヤーとして遊んでみたいと思っています。

実は私自身、自分が制作したシナリオをプレイヤーとして遊んだことがないんです。機会があれば、講座を参考に作られたシナリオを私に回していただけると嬉しいです。

応援メッセージについて

応援しています。いつもありがとうございます。楽しんでます。

この一言のおかげで「今日も筆を取ろう」という気持ちになれます。本当にありがとうございます。

今後の活動について

さて、アンケートを取った理由は何かというと、正直なところ「私が活動方針に悩んでいる」からなんです。

私自身、シナリオを作るのは得意ですが、一人で作ってきたわけではありません。一緒にシナリオを作る仲間や、立ち絵を描いてくれる絵師さん、テストGM、テストPLの方々など、多くの協力があってこそシナリオ制作ができていました。わかばTRPG部は私を中心とした活動サークルではありますが、チームとして様々なものを作ってきたのです。

でも人間、いつまでも全力疾走はできません。いつの間にか一緒に遊んでた人たちのペースが変わってきました。仕事が忙しくなったり、結婚・出産で家庭環境が変わったり、新しいコンテンツに移ったり…完全に引退した人もいれば、熱量が下がった人もいます。

そんな中、私は「Re:CreatA」の執筆から、インセイン「顔バレ」、シノビガミ「眠れる勇者は愛を詠う」、マギカロギア「夕暮れの約束」と次々とシナリオを書き、さらにわかばのサイトのリニューアルまで行っていました。裏でも様々な活動をしており、熱量の高さには自信があります。

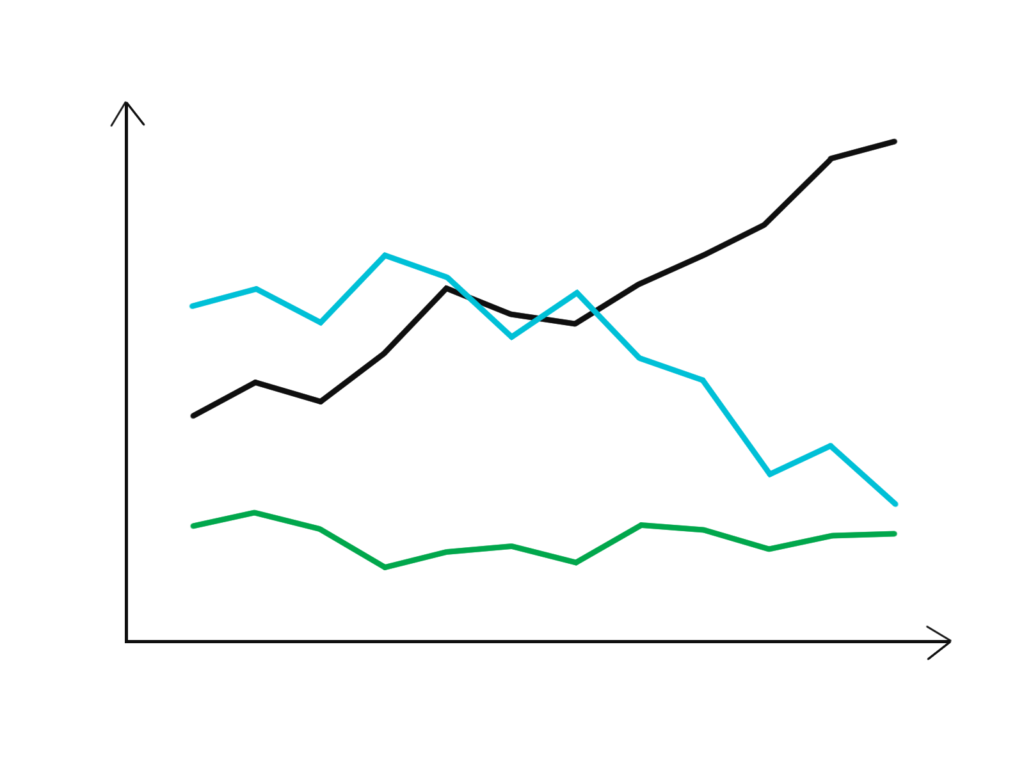

ただ、自分の熱量が高まるにつれて、活動ペースが変わりつつある仲間や界隈全体の様子を見ると、少し寂しく感じることもあります。さらに、わかばの創作物の売上も徐々に減少しています。アンケートでも触れたように「かつての大阪ゲムマほどの熱量が今のイベントにはない」と感じています。

時代の変化で私のシナリオが合わなくなってきたのか、TRPG界隈自体が落ち着いてきたのか……「オワコン」と言われてる気分になることもあります。

それでも、これからもシノビガミのシナリオを書きたいですし、TRPGを全力で楽しみたいと思っています。そのために皆さんの声を聞き、今後の活動の参考にしたいと思ってこのアンケートを実施しました。

また、データ頒布、書籍販売、イベント参加など、どのような形でシナリオを提供していくかも考えています。これまでは基本的に書籍があり、それのデータ版も出していましたが、今後はデータとしての形を追求するかもしれません。現在最も可能性を感じているのはHTML版です。ページ内リンクや画像などを活用した、オンラインセッション向けのシナリオシートを検討中ですので、お楽しみに。

あと、現在特に力を入れているのは、様々な人との交流です。

- シナリオを一緒に書いてくれる人、相互フィードバックができる方

- トレーラーやロゴなどの制作が得意な方

- 創作活動を一緒にしたい方

- 企画を考えており、ディレクションできる人を探している方

このような方々と繋がりたいと思っています。誘われ待ちではありますが、企画、依頼、相談など、どんなアクションでも気軽に受け付けていますので、ぜひお声がけください。一緒に活動してくださる方がいれば、私のモチベーションもさらに高まると思います。

これからも「オワコン」と言われないよう、様々な活動を続けていきますので、引き続きよろしくお願いします。

改めて、アンケートにご協力いただいた皆さん、本当にありがとうございました。今回得られたデータは私にとって貴重な資料であり、大きなモチベーションとなっています。