目次

前回のまとめ

第一回の内容は、TRPGは楽しい非日常体験である。

そのために非日常的なシチュエーションか、非日常的なキャラクターを作ろうという話でした。

今回はその中でもシチュエーションについて、シナリオの流れを作る方法を深掘りして紹介します。

物語を作る上での考え方は様々ありますが、

私は必ず物語には喪失と覚醒という演出が必要だと思っています。

この二つは相反するもので、喪失は何かを失ってしまったり欠損してしまうもの。

覚醒は失ったものを取り戻したり、抱えていた障害を取り除けるようなシーンです。

人間は楽しいことが大好きです。思わず笑顔になってしまうような日常シーンRPはとても楽しいです。

ですが、それだけだとどうしても物足りなく感じてしまうのもまた人の特徴です。

「ストレスを与え、それを解消させる」という行為は古来よりゲーム作りや物語の基礎にされています。

ここはカービィやスマブラのディレクターをされている桜井さんが、YouTubeの動画でも語っておられます。

ハリウッド映画などを見ると、殆どすべてがこの喪失と覚醒で構成されています。

物語に躍動感を生み、良質なセッション体験に喪失と覚醒は不可欠です。

自分が描こうとするシナリオ中の、どこがストレス要素か、どこが解消要素かを抜き出してみましょう。

喪失は物語の始まりか転機

喪失は自分の平穏な日常を失ってしまう場面で、物語を進めるための動機付けになります。

何かを喪失してしまったキャラクターが、その状態からの脱却を目指して物語を進めていくわけです。

非常に多いアプローチの仕方として一例をあげると。

「何かしらの事件」が発生し「その事件に巻き込まれたPC」が「事件の解決を目指す」

この形式は良く見かける物語の導線でしょう。

この入口にあたる「何かしらの事件」が発生する瞬間が喪失のシーンに当たります。

そしてこの喪失という体験は、前回お話しした「非日常」であるということもミソです。

このケースですと、PCは平穏平和な日常生活を失ってしまい、それを取り戻すために物語を進めていきます。

その他にも喪失シーンの例としては……。

・大切な人を失った(家族、恋人などを事故で失う、何者かに殺される)

・四肢など体の一部を失った(スポーツ選手が事故にあり両足欠損、記憶を失う)

・故郷の町が消えた(何者かの襲撃で町が燃える、大災害で村が沈んだ)

・自分の大切なアイテムを失う(貴重な武具やアクセサリーが壊れる、金銭を奪われる)

・目指していた夢を挫折する(受験に失敗、オーディションに落ちる)

・地位や名誉を失う(王座からの陥落、何者かの陰謀による汚名dせ)

・安息の環境が脅かされる(異世界に迷い込む、近所で殺人事件が起きる)

などのように様々な喪失シーンは考えられます。

守りたいキャラクター、失いたくない景色、こんな日常がずっと続けば良いのに……。

しかしそれを裏切る喪失という大きなストレス要素が物語の大事なスパイスとなります。

では、今度はこのシーンを入れるおススメの箇所を二パターン紹介しましょう。

シナリオ中盤で喪失シーン

メリット:波がありメリハリが付いたシナリオにできる

デメリット:シナリオの構成が長引きやすい

物語は平穏な状況からスタートしますが、シナリオの途中でその状況が喪失してしまいます。

一度平穏な状況を楽しんでいるからこそ、喪失の瞬間には強いショックを与えることができますし、

何としてもあの平穏を取り戻すんだ! という強いモチベーションに繋がります。

後ほど説明する覚醒シーンで強いカタルシスを得ることができるでしょう。

プレイヤーのテンションが上下する機会が増えることになるので、

ダレたセッション体験にならず、メリハリを利かせることができます。

半面、喪失する前の平穏なシーンを遊ぶ期間がどうしても必要になり、

物語の構成自体が長引きやすくなってしまいます。

また、喪失を経験したキャラクターがどのような感情を抱くかが分からないのもデメリットです。

大切な人を失ったキャラクターが、塞ぎ込んでしまうのか、復讐に燃えるのか、前向きに生きようとするのか、

そのリアクションはキャラクターによって様々だからです。

最初のハンドアウトに「大切な人を失った後、あなたはこう行動してください」と書くのも一つの手ですが、

まだ誰も死んでいない状態なのに、大切な人の死亡をネタバレしてしまう状態になります。

そのタイミングで追加のハンドアウトを与える。というのも手ですが、

そのハンドアウトがこれまでRPしてきたキャラクター像と剥離してしまう可能性もあります。

しかしこれは、逆にシナリオの分岐が可能であるというメリットに変えることもできます。

その喪失を受けてどのように行動するかで、前向きルート、復讐ルート、のように、

キャラクターによって違った物語を展開していくことができるでしょう。

シナリオは喪失状態からスタート

メリット:シナリオがコンパクトになり、キャラクターを組み立てやすい

デメリット:喪失の瞬間をRPで味わえない

物語が始まる当初から、既に喪失した状態から始まります。

ハンドアウトに「キミは大切な人を失い~~のような感情を抱いている」といったように、

シナリオ側で想定されているキャラクター像を事前に知らせて渡すことができます。

プレイヤーも、キャラクター作成を行う際にその喪失状態を考慮することが可能で、

より設定などを凝ったキャラクターを作ることができるかもしれません。

既に喪失した状態なので、シナリオではそこからの脱却だけを描けばよいことになります。

物語の構成がコンパクトになり、短くまとめやすいことも大きなメリットです。

ですが、せっかく大きな感情を動かせる喪失シーンを、

セッション中にRPしながら体験できないのは大きなデメリットです。

感情の揺らぎが大人しいと、後ほどの覚醒シーンも薄味になってしまいます。

覚醒するためにシナリオは存在している

覚醒は、いわば物語の決め所です。

キャラクターが輝き、プレイヤーが爽快感を得られる場面。

謎が解ける、敵を倒す、新たな舞台へ進む、事件を解決する。

覚醒シーンという名前ですが、キャラクターが新たな力を開花させるようなシーンだけではありません。

(未知の能力が目覚める瞬間などは覚醒シーンの代表的な例ではありますが)

一撃で喪失を解消できるシーンだけでなく、段階を踏んでいく手法も多いです。

喪失の解消に向けて前進し、ゴールへ近づいていく感覚です。

アクションゲームでいうならセクション通過、中間セーブのポイントですね、

先ほどの喪失の例をそのままに覚醒シーンを考えてみましょう。

・大切な人を失った(家族、恋人などを事故で失う、何者かに殺される)

→新たな人と出会う、実は生きていることが判明する、犯人を逮捕する

・四肢など体の一部を失った(スポーツ選手が事故にあり両足欠損、記憶を失う)

→失われた体や記憶などを取り戻す、義足を手に入れる

・故郷の町が消えた(何者かの襲撃で町が燃える、大災害で村が沈んだ)

→新たな新天地を見つける、大災害の真実が明らかになる

・自分の大切なアイテムを失う(貴重な武具やアクセサリーが壊れる、金銭を奪われる)

→盗人の居場所が明らかになる、取り戻す、もっと貴重なものを手に入れる

・目指していた夢を挫折する(受験に失敗、オーディションに落ちる)

→挫折の先で新たな夢、出会い、物語が始まる、立ち直る兆しが見える

・地位や名誉を失う(王座からの陥落、何者かの陰謀による汚名を着せられる)

→元居た地位へと手が届きそうになる、のし上がる、敵の正体を知る、追い詰める

・安息の環境が脅かされる(異世界に迷い込む、近所で殺人事件が起きる)

→異世界からの脱出、事件の解決、解決の糸口を見つける

なんとなーくですが、以上のようなイメージです。

喪失からの脱却。又は脱却に近づくヒントを得ることで、

キャラクターは前向きになり、プレイヤーはモチベーションを得ることができます。

先ほどの喪失シーンを如何にして解消し、物語を進めていくのかは非常に重要で、

喪失で落ち込んだ心を思いっきり燃やして、テンションをあげられるようにしましょう。

特にふれののシナリオの評価ポイントは、この覚醒シーンの気持ちよさにあると思っています。

思わず拳を突き立てて「いいぞ! そこだ!」と叫びたくなるような高揚感。

物語の導入から撒いてきた伏線や、喪失シーンでの絶望感、それらをすべて巻き込んでパッと解消させる。

私は、この覚醒シーンを盛り上げるためにシナリオを書いているといっても過言ではありません。

もちろん、すべてのシナリオがそうあるべきだとは思いませんが、

覚醒シーンの数やその内容は、物語の楽しさを決定づける重要要素だと言っても過言ではありません。

覚醒シーンはどこに置いても良い

喪失シーンは、導入時か物語中盤であると説明しましたが、

覚醒シーンに関してはどのタイミングでも構いません。

一つの大きな喪失から脱却するために段階を踏んで、徐々に覚醒を繰り返す手法が王道ですが、

喪失した場面が続き、ストレスを感じ続けている状態から一撃でドカッと解消するのも手です。

ただし重要なことは、必ず喪失→覚醒であるという順番を守るようにしてください。

爽快感を得れる演出ではありますが、あくまでも喪失に対する答えが覚醒です。

事前にキャラクターにストレスを与えておかないと、覚醒は空回りしてしまいます。

やりたい演出や、作ってみたい場面、シチュエーションがあるなら、

シナリオの中でどのようにキャラクターを喪失させ、覚醒させるのかを大切にしてみましょう。

シノビガミであれば導入やメインフェイズ序盤で喪失シーンを入れ、

クライマックス前や、エンディングで爽快感のある覚醒シーンを入れると、

まとまりのあるシナリオとなり、楽しいセッション体験に繋がるでしょう。

対立型のシナリオの場合、その覚醒シーンの権利を巡ってPCたちが対立するというのが王道です。

ちなみにシノビガミやマギカロギアなどは、シナリオ側で丁寧に覚醒シーンを用意しなくても、

奥義、真の姿、運命の力、回想シーンなどといった、プレイヤー側が能動的に覚醒できるシステムがあります。

回想シーンを括弧良く切れるようなハンドアウトや、運命の力を綺麗に切れるシナリオアンカーなど、

楽しく覚醒できる場面をシナリオ側で用意できれば完璧です。

喪失、覚醒は何回繰り返しても良い

ここまで紹介してきた喪失と覚醒という考え方ですが、

これは別に1シナリオ1セットではなく、同シナリオ内で何回繰り返しても構いません。

・母を失って塞ぎ込んだ中、更に父まで死んでしまった(喪失→別の喪失)

・とある事件を解決したら新たな事件が発生した(喪失→覚醒→別の喪失)

・犯人を逮捕したが、真犯人が実は残っていた。(喪失→覚醒→別の喪失)

といったイメージです。同時に複数の喪失を発生させて、

それらの根幹をまとめて解決する覚醒シーンを一つ挟んで一気に全伏線を回収!

なんて覚醒シーンがあったら最高に気持ち良いですよね。

喪失から立ち直ったと思いきや、新たな問題が浮上してしまう。

なんて展開は良く目にすると思います。

プレイヤーのモチベーションとして、当然ながら喪失している間はテンションが下がって、

覚醒したときにはテンションがあがります。繰り返す数が多いほど良いというわけでは決してないですが、

複数の喪失や、連続した喪失と覚醒の繰り返しが盛り込まれたシナリオは、

物語が目まぐるしく展開し、導入からエンディングまで飽きさせない作りとなることでしょう。

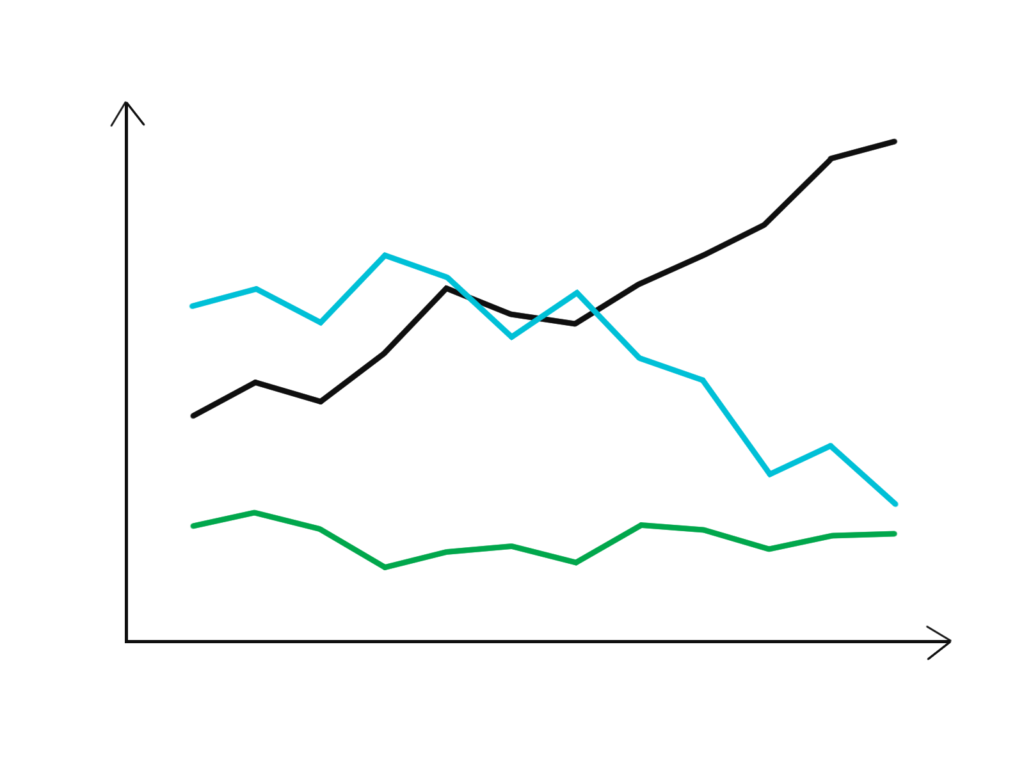

モチベーショングラフを作ってシナリオの流れを見る

私はシナリオシートを書くときにモチベーショングラフ(テンションカーブ)という表を書いています。

導入からエンディングまで、差し込まれる喪失シーンと覚醒シーンを羅列していきます。

最後に株価のチャートのように各シーンでテンションがどれほど上下するかを数値化してみます。

基本的には喪失でテンションが下がり、覚醒でテンションが上がるはずです。

そして、その各シーンの点を線で結んでいくとシナリオを遊ぶ上でのテンションが表になります。

勿論、実際のプレイヤーの方がどのような心境で遊ぶかは、蓋を開けてみるまで分かりませんが、

まずはシナリオ作者側の仮想プレイで、テンションの上下を計測してみましょう。

これは前作お話しした「ペルソナ」を考えろ。に繋がってきます。

「ああ、ちょっとテンション下がりっぱなしでフォローが当面ないなあ」

「ここの覚醒シーン、その前の喪失に対して弱いなあ、もう少し強い覚醒にしよう」

「全体的に上よりだから喪失でのストレスをちょっと強めても良さそうだ」

などといったように、なかなか感じ取り難い「シナリオ展開」を可視化することができ、

この表の上下バランスが取れているかを見ることでシナリオの流れを可視化することができます。

そして、そのグラフを参考にシナリオの流れをチューニングすることができます。

私のシナリオはよくサイクルの節目にイベントが起きたり、状況が一変することが多いのですが、

それはテンションカーブを作って、バランスを整えているからこそ成せることだと思ってます。

バランスの良さが正解ではない

ということで、まとめです。

・物語は喪失と覚醒でできている

・喪失と覚醒は必ずセットで考える

・シナリオを分解して喪失と覚醒を見えるように

といったお話でした。

ちなみに、喪失と覚醒はバランスが取れてなくても大丈夫です。

必ずしも同じ強さである必要はありません。

喪失ばかりが続いて、救いの手はとても細く覚醒が厳しいシナリオ。

そもそも喪失も覚醒もなく、ずっと平和な日常が続くだけのシナリオ。

覚醒するようなシーンが続くが、そもそも何も喪失してないシナリオ。

全然あります。全く問題ありません。

あくまでもこの内容はふれの流の物語の作り方ですので、

書く上でのルールは決まっておりません。作者さんの数だけ書き方はあるはずです。

ですが、自身のシナリオを客観視し、喪失と覚醒という役割に当てはめて考えてみると、

どのようなシナリオを目指したいのか、その着想を得るヒントになると思います。

まずは、自身のシナリオ内の演出やシーンを、喪失と覚醒として考えていき、

シナリオ進行度に応じて、どのようにテンションが上下していくのかを見てみましょう。

きっと、今まで気が付かなかった気付きを得られると思いますよ。